3.1 精细压实控制技术提升路基密实度稳定性

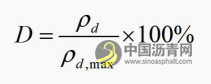

为应对施工阶段压实质量差异造成的不均匀沉降风险,应构建以目标干密度控制、含水率调节和压实能量反馈为核心的精细化压实控制体系,在施工组织中明确分层压实厚度、机械配置及碾压遍数等具体技术参数。压实作业宜采用高频双钢轮振动压路机,并配备智能压实监测系统,借助 GPS 定位与振动模量传感器获取各压实区段的密实度分布图,进而在碾压过程中实时评估回弹模量与干密度趋势,及时发现压实盲区与低效区。施工应将每层填料厚度控制在不超过 20cm,填前对土料进行筛分并将含水率控制在 ±2% 范围内。干密度控制可采用以下公式确定是否满足压实要求:

其 中,ρd 为 实 测 干 密 度,ρd,max 为击实试验确定的最大干密度,压实度 D 应不低于设计标准95%。在边缘、转角、沟槽回填等难压区域,应配置小型振动夯、打夯机等设备进行专项补压,并在压实完成后对全段进行平整度与密实度抽检,随后利用核子密度仪与 K30 触探设备测量压实均匀性指标。施工单位应建立压实施工台账制度,对每日压实参数与检测数据进行汇总归档,并在交接验收前对关键区段进行密实度二次复核,形成全过程可追溯的压实质量控制机制,从而有效提升路基密实度的一致性和整体稳定性。

3.2 地基改良与复合处理提升承载协调性

为解决由地基土体结构不均、力学性能差异引发的承载不协调问题,应根据地勘报告对地基处理区域进行分区设计,采用不同形式的地基改良与复合处理工艺,强化承载能力并协调变形响应。对于填土层厚度超过 3 米或存在软弱夹层的区域,可优先采用 CFG桩复合地基,设计桩长不小于地基影响层厚度的 1.2 倍,桩距控制在1.2 ~ 1.5 米,桩顶应与级配碎石过渡层连接并形成荷载扩散平台,保证桩土协同受力。在粉质黏土或饱和软土区域,可采用粉喷桩或水泥搅拌桩加固,结合复压型分层填筑措施提升整体抗压模量,一旦地基中存在高差断层或非承载杂填带,应采用强夯法处理,设计夯击能量不小于 3000kN·m,布点密度应覆盖全部非结构填层区域,夯击结束后进行沉降观测,确认地基压密稳定。复合地基施工中应重点控制桩土应力比,借助调整桩体刚度与桩间距,使桩土沉降协调系数 η 控制在 0.3-0.5 范围内,保证上部结构在荷载传递过程中产生的变形得到有效抑制。施工完成后应布设观测点,采用沉降板与孔压计开展沉降与排水监测,跟踪沉降稳定性发展趋势,为后续结构施工提供时序依据。

3.3 排水系统结构优化强化沉降调节能力

为解决排水不畅与地下水扰动引发的沉降集中问题,应对排水系统进行结构性优化设计,构建分层排水通道、封闭井体结构和路基内部导排系统三重体系,提升系统对沉降影响的缓冲调节能力。

在路基结构内部设置 40cm 厚级配碎石渗水层,连接两侧盲管并与排水检查井贯通,盲管宜采用双壁波纹 PE 管,外包聚酯纤维滤布,埋设坡度不小于 0.3%,两端设置检查井便于清淤维护。基层应采用透水性强的开级配材料作为基层底层材料,提升地表水下渗速率并控制局部滞水现象。沿道路布设的排水井与雨水口,应采用柔性防渗材料密封井壁与路面接口;井底设置排水缓冲槽并衔接主排水管线,雨水口间距应根据汇水面积不大于 500m2 范围内。地表排水应采用双向边沟,设置水泥混凝土预制U 型槽,连接盲沟系统形成完整闭环,防止汇水倒灌。